Si d’immenses efforts ont été réalisés ces dix dernières années pour tenter de comprendre l’histoire littéraire et la génétique théâtrale, c’est-à-dire les mécanismes qui sous-tendent la dramaturgie et les processus d’écriture menant à la création littéraire (1), peu ou prou a été dit sur « l’Écriture à processus » – c’est-à-dire sur les archives de l’éphémère comme le note Martial Poirson dans un récent article sur la fabrique du théâtre (2) – voire sur les processus propres à l’écriture d’une pièce et les différentes étapes entre la réception de cette dernière par un théâtre et sa réception par les spectateurs au XVIIIe siècle.

L’archéologie du spectacle et la génétique de la représentation théâtrale du XVIIIe siècle ont en effet très peu été abordées en France si ce n’est sous la plume de chercheurs férus d’histoire du théâtre et promouvant les études interdisciplinaires tels que John Golder (3), Jacqueline Razgonnikoff (4) et Martial Poirson (5). Leurs articles sur les répétitions et les souffleurs ont renouvelé l’approche du théâtre du XVIIIe siècle, en particulier le champ d’étude concernant le fonctionnement de la Comédie-Française. Mais ces contributions, si lumineuses soient-elles, demeurent ponctuelles et malheureusement trop courtes pour donner une vision globale des pratiques scéniques et de la mise en scène au XVIIIe siècle. Le rapport entre ce qui est écrit par l’auteur, ce qui se dit sur scène et ce qui finalement va être imprimé n’a été que peu étudié en France en ce qui concerne le siècle des Lumières, notamment les épreuves que subit le texte avant de trouver sa forme définitive, voire « classique » (6). En revanche, le théâtre d’Outre-Manche, notamment celui la période Tudor, élisabéthaine, jacobéenne et géorgienne, a été considéré dans ses rapports avec la praxis. Les recherches séminales de Tiffany Stern, à travers ses deux ouvrages de référence, Rehearsals from Shakespeare to Sheridan (7) et Documents of Performance in Early Modern England (8), ainsi que dans différents articles consacrés au fonctionnement du théâtre élisabéthain (9), offrent d’excellents exemples de méthodologie et d’approche de la pièce de théâtre comme une forme de puzzle qui se construit collectivement et progressivement à partir de différents éléments ou auteurs.

C’est précisément cette flexibilité du texte qui ne trouve son unité que tardivement qui pose problème la pièce résultant, comme le suggère Martial Poirson, « de l’intervention conjointe et parfois conflictuelle d’auteurs, de comédiens, de régisseurs, de censeurs, ou encore de spectateurs, et des affrontements symboliques entre l’ensemble de ses co-auteurs (10). » Le phénomène théâtral doit être considéré dans son ensemble comme un texte et une création collectifs au XVIIIe siècle. Malgré le caractère éphémère, contingent et empirique de la représentation, le fait théâtral peut néanmoins être saisi dans son intégralité par le biais du texte qui demeure l’élément central de cette chaîne allant de l’auteur à la scène puis de la scène à l’imprimé, subsistant à quelque niveau que ce soit (page, plateau, édition). L’étude de ce ‘dire’ théâtral qui est en quelque sorte en transformation et en transmigration constante parce qu’il est soumis à différentes tensions (acteurs, public, éditeur, codes dramatiques, sociologiques etc.) apparaît donc capitale si l’on veut comprendre la « gestation » de la production théâtrale et la manière dont une œuvre à la fois morcelée et en mouvance trouve son unité (quand bien même cette unité ne s’effectue que bien longtemps après la première). Les épreuves auxquelles fait face le texte de théâtre permettent ainsi de mettre en lumière la génétique de la mise en scène.

Trois phases importantes la constituent : tout d’abord les épreuves de la réception de la pièce qui répond à des règles précises et qui fixent plus ou moins le texte ; puis l’épreuve de la scène (11) ; enfin l’épreuve des différentes censures - la première représentation imposant, comme nous le verrons, des réécritures, voire une recomposition de la pièce, le texte étant remodelé en fonction des réactions du public (12) .

L’archéologie du spectacle et la génétique de la représentation théâtrale du XVIIIe siècle ont en effet très peu été abordées en France si ce n’est sous la plume de chercheurs férus d’histoire du théâtre et promouvant les études interdisciplinaires tels que John Golder (3), Jacqueline Razgonnikoff (4) et Martial Poirson (5). Leurs articles sur les répétitions et les souffleurs ont renouvelé l’approche du théâtre du XVIIIe siècle, en particulier le champ d’étude concernant le fonctionnement de la Comédie-Française. Mais ces contributions, si lumineuses soient-elles, demeurent ponctuelles et malheureusement trop courtes pour donner une vision globale des pratiques scéniques et de la mise en scène au XVIIIe siècle. Le rapport entre ce qui est écrit par l’auteur, ce qui se dit sur scène et ce qui finalement va être imprimé n’a été que peu étudié en France en ce qui concerne le siècle des Lumières, notamment les épreuves que subit le texte avant de trouver sa forme définitive, voire « classique » (6). En revanche, le théâtre d’Outre-Manche, notamment celui la période Tudor, élisabéthaine, jacobéenne et géorgienne, a été considéré dans ses rapports avec la praxis. Les recherches séminales de Tiffany Stern, à travers ses deux ouvrages de référence, Rehearsals from Shakespeare to Sheridan (7) et Documents of Performance in Early Modern England (8), ainsi que dans différents articles consacrés au fonctionnement du théâtre élisabéthain (9), offrent d’excellents exemples de méthodologie et d’approche de la pièce de théâtre comme une forme de puzzle qui se construit collectivement et progressivement à partir de différents éléments ou auteurs.

C’est précisément cette flexibilité du texte qui ne trouve son unité que tardivement qui pose problème la pièce résultant, comme le suggère Martial Poirson, « de l’intervention conjointe et parfois conflictuelle d’auteurs, de comédiens, de régisseurs, de censeurs, ou encore de spectateurs, et des affrontements symboliques entre l’ensemble de ses co-auteurs (10). » Le phénomène théâtral doit être considéré dans son ensemble comme un texte et une création collectifs au XVIIIe siècle. Malgré le caractère éphémère, contingent et empirique de la représentation, le fait théâtral peut néanmoins être saisi dans son intégralité par le biais du texte qui demeure l’élément central de cette chaîne allant de l’auteur à la scène puis de la scène à l’imprimé, subsistant à quelque niveau que ce soit (page, plateau, édition). L’étude de ce ‘dire’ théâtral qui est en quelque sorte en transformation et en transmigration constante parce qu’il est soumis à différentes tensions (acteurs, public, éditeur, codes dramatiques, sociologiques etc.) apparaît donc capitale si l’on veut comprendre la « gestation » de la production théâtrale et la manière dont une œuvre à la fois morcelée et en mouvance trouve son unité (quand bien même cette unité ne s’effectue que bien longtemps après la première). Les épreuves auxquelles fait face le texte de théâtre permettent ainsi de mettre en lumière la génétique de la mise en scène.

Trois phases importantes la constituent : tout d’abord les épreuves de la réception de la pièce qui répond à des règles précises et qui fixent plus ou moins le texte ; puis l’épreuve de la scène (11) ; enfin l’épreuve des différentes censures - la première représentation imposant, comme nous le verrons, des réécritures, voire une recomposition de la pièce, le texte étant remodelé en fonction des réactions du public (12) .

Les Epreuves de la réception du texte

Ce n’est qu’au moment de la soumission du manuscrit au comité de lecture de la Comédie-Française que la génétique de la représentation théâtrale débute et devient effective dans la mesure où différents acteurs interviennent et agissent sur le texte à la manière d’adjuvants ou d’opposants. En effet, chaque auteur doit présenter sa pièce à la troupe qui doit donner son avis sur celle-ci. Les modalités de soumission ont varié au fur et à mesure que les règlements furent modifiés par les premiers gentilshommes de la cour (cinq règlements en tout) et après que la monarchie intervint pour sauver le théâtre qui menaçait de faire banqueroute en 1757 (13). On peut lire dans l’ouvrage de l’avocat Nicolas Toussaint Le Moyne des Essarts les étapes auxquelles devaient se conformer les auteurs (14) .

D’après le règlement de 1697, chaque auteur est invité à avoir un promoteur membre de la troupe. Il envoie sa pièce puis, selon l’expression, attend son tour (qui peut parfois être long en fonction de la bonne volonté des comédiens mais aussi de certaines urgences, comme par exemple lorsqu’un auteur très célèbre ou attitré de la Comédie-Française, Voltaire entre autres, requiert au même moment une lecture). L’assemblée fixe une date pour la lecture de la pièce qui doit obligatoirement se faire en présence de l’auteur. Le jour dit, une fois la lecture achevée, l’auteur se retire et l’assemblée délibère. L’on vote alors, la majorité se faisant à la pluralité des voix. Les acteurs utilisent un papier noir (pièce refusée) ou un papier blanc (pièce acceptée). Une fois sa pièce reçue, l’auteur peut dès lors choisir la distribution. Les premiers règlements signalent donc que les manuscrits reçus, sont, à l’origine, « prêts à l’emploi », le texte étant dans sa version première acceptable et jouable tel quel semble-t-il. Or ce système visant à sélectionner de manière drastique les meilleures pièces va s’infléchir progressivement tout en se complexifiant car il va multiplier les étapes administratives qui précèdent la mise à l’étude - étapes qui peuvent d’ailleurs fortement retarder celle-ci.

Le nouveau règlement de 1758 est en cela significatif. L’auteur doit désormais s’adresser au second semainier qui programme la lecture de la pièce lors de la prochaine assemblée des acteurs. Au cours de celle-ci on fixe le jour et l’heure à laquelle on convoque l’auteur (sauf le lundi) qui est averti par le second semainier. Lors des délibérations l’auteur se retire et l’on continue de voter à la pluralité des voix. Néanmoins, les comédiens ont désormais le choix entre trois options : accepter la pièce (fève blanche pour la simple acceptation), la refuser (fève noire pour un refus absolu), ou demander des corrections (fève marbrée pour une acceptation avec changements). Si l’auteur agrée les modifications qui lui sont demandées, une nouvelle lecture doit être alors requise, ce qui ne préjuge en rien de la qualité de la pièce future, et ce qui ne veut donc pas dire forcément que la pièce sera par la suite automatiquement reçue. Une fois reçue, la pièce doit être présentée devant les gentilshommes de la cour et l’on doit convenir d’une date de représentation. L’auteur jouit de deux prérogatives : il peut choisir les acteurs et peut retirer sa pièce au moment de sa nouveauté pour une reprise, et ce, avant qu’elle ne tombe.

Le système des corrections légitime le pouvoir des acteurs et leur intervention sur le texte puisque tout auteur doit se plier aux exigences de la troupe qui ne dispose pas - et ne souhaite certainement pas impliquer - d’examinateur externe (un homme de lettres par exemple) dans le cadre de la sélection des pièces nouvelles. Ainsi le règlement de 1766 instaure la fonction d’examinateur interne qui juge préalablement si la pièce peut être, ou non, présentée devant ses pairs. Il doit établir un rapport expliquant les motifs de sa décision. Cette toute nouvelle étape assure définitivement la toute puissance de la troupe qui réaffirme ainsi que seuls ses membres ont pleines qualifications pour juger une pièce et sont donc, par conséquent, seuls habilités à décider du sort de celle-ci. Les critères retenus sont cependant passés sous silence et l’on peut s’interroger sur la valeur littéraire accordée au texte. On peut supposer que l’aspect stylistique ou poétique est moins important que les qualités théâtrales de l’action et le potentiel scénique inhérent au sujet et à la conduite de celui-ci selon des normes établies : celles du spectacle. Si l’on peut se permettre un néologisme, on soulignera que c’est ainsi le caractère proprement « performanciel » qui l’emporte.

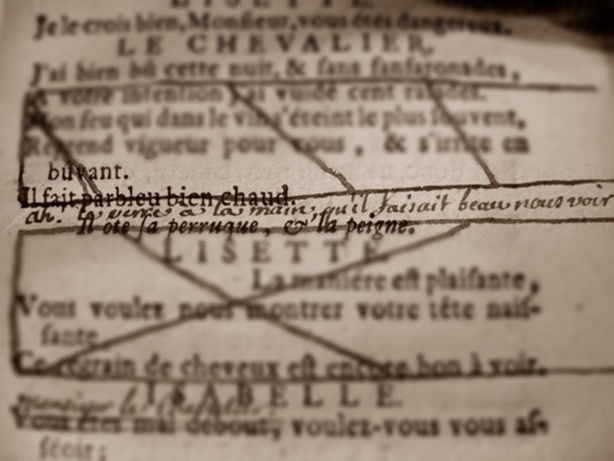

Dès lors le texte n’est qu’un support pour les acteurs ou, si l’on préfère, le matériau de base qui est amené à être travaillé à la fois de l’intérieur (rôles de chaque acteur) et de l’extérieur (contraintes scéniques, mise en scène, scénographie et costumes), bref à être modelé pour être transformé en production et produit théâtraux. La pièce est ainsi en suspens et bien que rédigée, reste toujours à l’état virtuel. Une fois cette dernière acceptée, il n’est pas pourtant pas dit qu’elle soit mise à l’étude immédiatement. Certains auteurs attendent une dizaine d’années avant de voir représenter leur ouvrage. Une fois la pièce programmée par la troupe, le texte est amené à être reformulé, altéré, voire biffé collectivement au cours des répétitions (15).

On pourrait penser que le texte est une bonne fois pour toutes fixé au moment de la première. Or cela est-il vrai ? En quoi subit-il une nouvelle épreuve lors de la représentation théâtrale ?

D’après le règlement de 1697, chaque auteur est invité à avoir un promoteur membre de la troupe. Il envoie sa pièce puis, selon l’expression, attend son tour (qui peut parfois être long en fonction de la bonne volonté des comédiens mais aussi de certaines urgences, comme par exemple lorsqu’un auteur très célèbre ou attitré de la Comédie-Française, Voltaire entre autres, requiert au même moment une lecture). L’assemblée fixe une date pour la lecture de la pièce qui doit obligatoirement se faire en présence de l’auteur. Le jour dit, une fois la lecture achevée, l’auteur se retire et l’assemblée délibère. L’on vote alors, la majorité se faisant à la pluralité des voix. Les acteurs utilisent un papier noir (pièce refusée) ou un papier blanc (pièce acceptée). Une fois sa pièce reçue, l’auteur peut dès lors choisir la distribution. Les premiers règlements signalent donc que les manuscrits reçus, sont, à l’origine, « prêts à l’emploi », le texte étant dans sa version première acceptable et jouable tel quel semble-t-il. Or ce système visant à sélectionner de manière drastique les meilleures pièces va s’infléchir progressivement tout en se complexifiant car il va multiplier les étapes administratives qui précèdent la mise à l’étude - étapes qui peuvent d’ailleurs fortement retarder celle-ci.

Le nouveau règlement de 1758 est en cela significatif. L’auteur doit désormais s’adresser au second semainier qui programme la lecture de la pièce lors de la prochaine assemblée des acteurs. Au cours de celle-ci on fixe le jour et l’heure à laquelle on convoque l’auteur (sauf le lundi) qui est averti par le second semainier. Lors des délibérations l’auteur se retire et l’on continue de voter à la pluralité des voix. Néanmoins, les comédiens ont désormais le choix entre trois options : accepter la pièce (fève blanche pour la simple acceptation), la refuser (fève noire pour un refus absolu), ou demander des corrections (fève marbrée pour une acceptation avec changements). Si l’auteur agrée les modifications qui lui sont demandées, une nouvelle lecture doit être alors requise, ce qui ne préjuge en rien de la qualité de la pièce future, et ce qui ne veut donc pas dire forcément que la pièce sera par la suite automatiquement reçue. Une fois reçue, la pièce doit être présentée devant les gentilshommes de la cour et l’on doit convenir d’une date de représentation. L’auteur jouit de deux prérogatives : il peut choisir les acteurs et peut retirer sa pièce au moment de sa nouveauté pour une reprise, et ce, avant qu’elle ne tombe.

Le système des corrections légitime le pouvoir des acteurs et leur intervention sur le texte puisque tout auteur doit se plier aux exigences de la troupe qui ne dispose pas - et ne souhaite certainement pas impliquer - d’examinateur externe (un homme de lettres par exemple) dans le cadre de la sélection des pièces nouvelles. Ainsi le règlement de 1766 instaure la fonction d’examinateur interne qui juge préalablement si la pièce peut être, ou non, présentée devant ses pairs. Il doit établir un rapport expliquant les motifs de sa décision. Cette toute nouvelle étape assure définitivement la toute puissance de la troupe qui réaffirme ainsi que seuls ses membres ont pleines qualifications pour juger une pièce et sont donc, par conséquent, seuls habilités à décider du sort de celle-ci. Les critères retenus sont cependant passés sous silence et l’on peut s’interroger sur la valeur littéraire accordée au texte. On peut supposer que l’aspect stylistique ou poétique est moins important que les qualités théâtrales de l’action et le potentiel scénique inhérent au sujet et à la conduite de celui-ci selon des normes établies : celles du spectacle. Si l’on peut se permettre un néologisme, on soulignera que c’est ainsi le caractère proprement « performanciel » qui l’emporte.

Dès lors le texte n’est qu’un support pour les acteurs ou, si l’on préfère, le matériau de base qui est amené à être travaillé à la fois de l’intérieur (rôles de chaque acteur) et de l’extérieur (contraintes scéniques, mise en scène, scénographie et costumes), bref à être modelé pour être transformé en production et produit théâtraux. La pièce est ainsi en suspens et bien que rédigée, reste toujours à l’état virtuel. Une fois cette dernière acceptée, il n’est pas pourtant pas dit qu’elle soit mise à l’étude immédiatement. Certains auteurs attendent une dizaine d’années avant de voir représenter leur ouvrage. Une fois la pièce programmée par la troupe, le texte est amené à être reformulé, altéré, voire biffé collectivement au cours des répétitions (15).

On pourrait penser que le texte est une bonne fois pour toutes fixé au moment de la première. Or cela est-il vrai ? En quoi subit-il une nouvelle épreuve lors de la représentation théâtrale ?

L’Epreuve de la représentation

Seul un examen attentif des journaux du temps donne des éléments de réponse. En effet, les comptes rendus rédigés par les critiques dramatiques au XVIIIe siècle offrent un éclairage à la fois insolite et pertinent sur le déroulement des représentations, plus fidèle que les anecdotes dramatiques qui ne sont jamais entièrement fiables parce que mises en scène par l’auteur et parce que présentant un caractère ludique. Comme l’a montré Sophie Marchand dans son article sur la théâtralité du public et le lien entre la scène et la salle (16), les spectateurs sont eux-mêmes en représentation au théâtre, soit que, trublions, ils attirent sur eux l’attention, soit qu’ils participent directement au fait théâtral en intervenant au cours du spectacle - bons mots, réparties amusantes ou piquantes - ou bien soit qu’ils entrent dans le jeu des cabales. Comme on le sait, le public n’est jamais indifférent à la Comédie car l’une de ses prérogatives - dont il jouit avec passion et qu’il défend avec acharnement et entêtement - est de pouvoir donner son opinion sur la pièce représentée devant lui . Exprimer son jugement publiquement et de manière parfois violente ou véhémente relève de l’habitus et de faits socioculturels.

L’une des revues les plus précieuses - et précises - du temps, sur laquelle nous allons fonder notre argumentation, la Correspondance de Frederich Melchior baron Von Grimm, se voulait une chronique de la vie culturelle française. Des lettres étaient envoyées régulièrement aux abonnés qui n’étaient autres que des lettrés ou des aristocrates européens. Les premières étaient systématiquement rapportées par le rédacteur. La Correspondance brosse ainsi un portrait complet de la vie théâtrale entre les années 1750 et 1780 et donne une meilleure idée de l’impact qu’avait le public sur la destinée des pièces nouvelles. On peut la considérer comme la première forme de véritable critique dramatique en France. Nous la privilégions donc, les comptes rendus étant beaucoup plus détaillés et élaborés que ceux des Mémoires de Bachaumont et du Mercure de France.

Les renseignements apportés pas Grimm sont de nature diverse : il signale les réactions du public (huées, applaudissements, irritabilité, cris, sifflets…), offre une réflexion critique sur le jeu des acteurs et sur la dramaturgie des pièces mises en scène en montrant leurs failles ou leurs qualités, il donne des détails concernant les débuts des jeunes recrues, la programmation à Versailles, Fontainebleau et Paris (les pièces étant parfois testées à la cour avant d’être jouées à Paris comme ce fut le cas de L’Orpheline léguée jouée le 5 novembre 1765 à la cour puis le jour suivant à la ville (17), le nombre de représentations ou quelquefois de répétitions, les effets de la censure (comme par exemple le retranchement de certains vers), des cabbales ou les subterfuges employés par les comédiens pour parer celle-ci.

Grimm montre qu’il existe deux types de mises en scène des pièces nouvelles :

1/ les premières et les reprises (pièce retirée par l’auteur avant qu’elle ne tombe, et représentée devant le public rapidement ou quelques semaines plus tard en vue d’obtenir plus de succès). Blanche et Guiscard fut ainsi jouée trois fois de suite mais n’obtenant qu’un succès très moyen en septembre-octobre 1763, l’auteur suspendit les représentations. La pièce ne fut jouée à nouveau que quatre mois plus tard, en février (18).

2/ Sont nommées remises, les pièces « raccommodées » ou accommodées de nouveaux agréments, qui n’avaient pas été jouées depuis quelque temps ou quelques années. Elles peuvent être modifiées ou bénéficier d’une nouvelle mise en scène comme par exemple Venceslas de Jean Rotrou qui fut adaptée improprement par Marmontel selon Grimm qui était résolument contre le fait d’« habiller une tragédie à la moderne (19) ».

Ces catégories suggèrent que des pratiques scripturales et scéniques étaient intimement liées à cette épreuve qu'était la réception des pièces. Les réactions du public pouvaient avoir un effet immédiat ou différé sur le devenir d’une œuvre. Les spectateurs avaient un réel pouvoir sur la programmation saisonnière puisqu’ils pouvaient forcer les acteurs à ne plus représenter du tout une pièce nouvelle - chose tout à fait inconcevable de nos jours. En 1767, Grimm rapporte que les représentations de la tragédie des Illinois durent être interrompues, Mlle Dubois ayant été malade. La reprise se doubla d’une remise. En effet, l’auteur avait remanié le dénouement de la pièce. L’explication en est donnée par La Correspondance : « Il a changé son dénouement, car aujourd’hui un auteur en a deux ou trois prêts, et les change jusqu’à ce qu’il ait attrapé le goût du public (20). » De même certains auteurs offrent, au moment de l’impression deux fins différentes comme par exemple Béverlei de Bernard Joseph Saurin, ayant deux cinquièmes actes différents, « l’un fond noir, tel qu’on le joue ; l’autre couleur de rose, parce qu’on ne laisse pas à Berverlei le temps de s’empoisonner et que sa femme, son ami et le vieux domestique, reviennent à temps pour lui apprendre que son sort est changé […] (21). » Fin malheureuse ou fin heureuse ? C’est au lecteur de choisir selon sa préférence.

Ce sont là les premiers balbutiements de la société de consommation et de la commercialisation de la culture. Saurin laisse son public décider quelle doit être la tonalité finale de ce drame qui peut tendre vers la tragédie ou vers la comédie. Il lui abandonne en quelque sorte sa pièce ce qui montre ainsi l’importance accordée au jugement et au goût du public, ainsi que l’emprise de celui-ci sur la production théâtrale, que cela soit au cours de la représentation ou au moment de l’édition. Le théâtre dans son ensemble et à quelque niveau que ce soit paraît voué à devenir une marchandise. Il semble donc un leurre de croire que les auteurs dramatiques écrivent une pièce pour prouver tout d’abord leur valeur littéraire ou leur génie artistique. Ils recherchent plutôt la gloire, à quelque prix que ce fût. La fin justifie donc les moyens : l’œuvre doit plaire avant toute chose et l’on est prêt à mutiler celle-ci afin d’avoir le bonheur de se voir applaudi. Cependant Grimm ajoute non sans une certaine ironie que cette stratégie n’eut aucun effet sur le public, au contraire. Le nouveau dénouement - le jeune Montréal n’étant plus tué, mais Hirza se tuant elle-même - qui faisait écho aux Scythes de Voltaire - ne fut pas goûté du public. La troupe n’eut d’autre choix que celui de reprendre le premier dénouement ! On est ici loin de l’image de l’auteur plénipotentiaire défendant âprement son ouvrage et imposant aux comédiens ses volontés (et, a fortiori, au public) et ayant un ascendant sur ceux-ci (22).

Les retouches successives qui succèdent aux premières représentations et qui prennent en compte la parole du public font donc partie d’une génétique théâtrale qui vise moins à la perfection de l’art qu’à la satisfaction du public, et moins à la qualité de la représentation qu’à la recherche du profit. Dès lors on peut se demander s’il faut accorder plus de valeur à l’édition originale qui, dans ce cadre, reflèterait des effets de mode, des clous scéniques ou des recettes destinés à plaire au public, beaucoup plus qu’une œuvre littéraire proprement dite - d’autant que la représentation précède pratiquement toujours l’édition et que la date de celle-ci tend à se rapprocher de plus en plus de celle-là dès la seconde moitié du XVIIe siècle. L’édition devient elle-même un produit commercial qu’il faut exploiter le plus vite possible, c’est-à-dire tant que la pièce a les faveurs du public au théâtre et que l’on peut tirer le maximum de bénéfices.

Qualitativement parlant, l’édition originale serait, en théorie, la moins bonne car la plus commerciale, plus proche du produit théâtral que d’une production littéraire. Elle serait la plus conforme à l’économie de l’entreprise théâtrale. Une pièce suivant trop la mode pourrait par conséquent avoir été sentie ou comprise comme moyenne ou médiocre par ceux qui rejetteraient l’idée d’une écriture commerciale.

On remarque, à travers les comptes rendus de Grimm que les « aménagements » – pour reprendre l’expression du temps – deviennent de plus en plus fréquents après la première. Ils deviennent une condition sine qua non du succès d’un auteur. Les pièces ne tombent pratiquement jamais dans les règles mais au contraire chutent dès la première. Les changements consistent en des retranchements : actes entiers, expressions choquantes (en 1769 Longueil les supprima de sa pièce L’Orphelin anglais pour la seconde représentation). On tend à resserrer constamment les pièces et à épurer les dialogues. Les exemples sont extrêmement nombreux : Denis Diderot coupa certains passages du Fils naturel pour la seconde représentation ; Carlo Goldoni fit de légers changements et coupures après la première du Bourru bienfaisant ; face à un public « mal disposé », Beaumarchais retrancha des scènes inutiles et des mots, afin de réduire Le Barbier de Séville en quatre actes ; Dorat supprima des « scènes postiches et plusieurs vers inutiles ou ridicules » de sa tragédie Adélaïde de Hongrie (23) etc.

Les réactions successives du public constituent en soi un vrai baromètre critique - dont tiennent compte les auteurs. Grimm nous apprend ainsi que lors de la première des Druides de Le Blanc de Guillet, « Tout ce qui se passa ce jour dans le bois sacré des druides à la face du public assemblé, reçut beaucoup d’applaudissements et fut encore plus sifflé ; les derniers actes surtout s’achevèrent sous un bruit horrible de huées épouvantables (24). » L’auteur amenda les derniers actes mais dut travailler toute la nuit. La seconde représentation fut plus heureuse. On voit ainsi se dégager des pratiques scéniques qui n’ont plus forcément cours de nos jours.

Les dramaturges travaillent bien souvent dans l’urgence car il leur faut améliorer leur pièce en un laps de temps limité. Cela ne veut pas dire pour autant que la pièce pourra être à nouveau représentée. La tragédie Térée ne fut jouée qu’une seule fois. L’auteur fit annoncer sa pièce mais il essuya un refus de la part des comédiens qui ne reçurent pas ses corrections. La troupe pouvait donc forcer un auteur à retirer sa pièce s’ils la jugeaient sans doute irrécupérable et non rentable. Certains grands auteurs sont aussi malmenés par les spectateurs. La Sophonisbe de Jean Mairet, adaptée par Voltaire, ne suscita qu’un accueil très mitigé. Le public resta tout d’abord silencieux puis perdit patience. « Quelques vers d’une familiarité choquante excitèrent des huées impitoyables et il n’y a que la beauté du dénouement qui sauva la pièce d’une chute complète . » Le parterre décide ainsi du sort des pièces. Il semble avoir des difficultés à fixer son attention dès lors qu’il est déçu.

Les deux derniers actes suscitent les réactions les plus vives. On peut supposer que la durée réduite ou limitée des pièces, permise par les multiples coupures et retranchements, trouve ici une explication. Il ne fallait surtout pas ennuyer les spectateurs sous peine de voir se déclencher des huées en pleine représentation qui mettaient en péril la représentation, qui pouvaient réduire à néant tous les efforts accomplis depuis des semaines, en vue de la première.

Dans les années 1770, les pièces nouvelles ont de moins en moins de succès. Les acteurs ne peuvent prévoir quels seront les lendemains des représentations, différentes factions composant la salle. Grimm montre aussi comment fonctionne la cabbale, et les tentatives pour faire chuter une pièce dès la première. L’Homme personnel de Nicolas Barthe « n’[eut] aucun succès le premier jour ; elle [alla] aux nues le second, et les autres presque abandonnée (25). » Cette variation tient lieu de coutume : « la première représentation est ordinairement pour la cabale, la seconde pour l’auteur, et ce n’est souvent qu’à la cinquième ou sixième que la voix du public se fait entendre (26) » avoue-t-il, suggérant que la critique dramatique et le bon goût sont inopérants au théâtre dans de telles conditions et qu’il est donc désormais pratiquement impossible de savoir si une pièce aura ou non du succès - et ce, quelle que soit sa qualité. Il y a bien là une forme de désorganisation du théâtre par la démocratisation de celui-ci mais aussi une commercialisation du dire du public en ce que les cabales sont monnayées.

Si les comédiens ou les auteurs tentent parfois d’imposer une pièce, on peut voir, néanmoins que le jugement du public, est, globalement, une forme de pouvoir sur la représentation, et qu’il existe une opinion qui ne se manifeste et qui ne s’exprime que dans l’enceinte du théâtre. Il a un ascendant et une incidence sur la programmation des pièces de même que sur l’herméneutique du texte : il est à l’origine des mutations et de la recomposition de celui-ci.

L’une des revues les plus précieuses - et précises - du temps, sur laquelle nous allons fonder notre argumentation, la Correspondance de Frederich Melchior baron Von Grimm, se voulait une chronique de la vie culturelle française. Des lettres étaient envoyées régulièrement aux abonnés qui n’étaient autres que des lettrés ou des aristocrates européens. Les premières étaient systématiquement rapportées par le rédacteur. La Correspondance brosse ainsi un portrait complet de la vie théâtrale entre les années 1750 et 1780 et donne une meilleure idée de l’impact qu’avait le public sur la destinée des pièces nouvelles. On peut la considérer comme la première forme de véritable critique dramatique en France. Nous la privilégions donc, les comptes rendus étant beaucoup plus détaillés et élaborés que ceux des Mémoires de Bachaumont et du Mercure de France.

Les renseignements apportés pas Grimm sont de nature diverse : il signale les réactions du public (huées, applaudissements, irritabilité, cris, sifflets…), offre une réflexion critique sur le jeu des acteurs et sur la dramaturgie des pièces mises en scène en montrant leurs failles ou leurs qualités, il donne des détails concernant les débuts des jeunes recrues, la programmation à Versailles, Fontainebleau et Paris (les pièces étant parfois testées à la cour avant d’être jouées à Paris comme ce fut le cas de L’Orpheline léguée jouée le 5 novembre 1765 à la cour puis le jour suivant à la ville (17), le nombre de représentations ou quelquefois de répétitions, les effets de la censure (comme par exemple le retranchement de certains vers), des cabbales ou les subterfuges employés par les comédiens pour parer celle-ci.

Grimm montre qu’il existe deux types de mises en scène des pièces nouvelles :

1/ les premières et les reprises (pièce retirée par l’auteur avant qu’elle ne tombe, et représentée devant le public rapidement ou quelques semaines plus tard en vue d’obtenir plus de succès). Blanche et Guiscard fut ainsi jouée trois fois de suite mais n’obtenant qu’un succès très moyen en septembre-octobre 1763, l’auteur suspendit les représentations. La pièce ne fut jouée à nouveau que quatre mois plus tard, en février (18).

2/ Sont nommées remises, les pièces « raccommodées » ou accommodées de nouveaux agréments, qui n’avaient pas été jouées depuis quelque temps ou quelques années. Elles peuvent être modifiées ou bénéficier d’une nouvelle mise en scène comme par exemple Venceslas de Jean Rotrou qui fut adaptée improprement par Marmontel selon Grimm qui était résolument contre le fait d’« habiller une tragédie à la moderne (19) ».

Ces catégories suggèrent que des pratiques scripturales et scéniques étaient intimement liées à cette épreuve qu'était la réception des pièces. Les réactions du public pouvaient avoir un effet immédiat ou différé sur le devenir d’une œuvre. Les spectateurs avaient un réel pouvoir sur la programmation saisonnière puisqu’ils pouvaient forcer les acteurs à ne plus représenter du tout une pièce nouvelle - chose tout à fait inconcevable de nos jours. En 1767, Grimm rapporte que les représentations de la tragédie des Illinois durent être interrompues, Mlle Dubois ayant été malade. La reprise se doubla d’une remise. En effet, l’auteur avait remanié le dénouement de la pièce. L’explication en est donnée par La Correspondance : « Il a changé son dénouement, car aujourd’hui un auteur en a deux ou trois prêts, et les change jusqu’à ce qu’il ait attrapé le goût du public (20). » De même certains auteurs offrent, au moment de l’impression deux fins différentes comme par exemple Béverlei de Bernard Joseph Saurin, ayant deux cinquièmes actes différents, « l’un fond noir, tel qu’on le joue ; l’autre couleur de rose, parce qu’on ne laisse pas à Berverlei le temps de s’empoisonner et que sa femme, son ami et le vieux domestique, reviennent à temps pour lui apprendre que son sort est changé […] (21). » Fin malheureuse ou fin heureuse ? C’est au lecteur de choisir selon sa préférence.

Ce sont là les premiers balbutiements de la société de consommation et de la commercialisation de la culture. Saurin laisse son public décider quelle doit être la tonalité finale de ce drame qui peut tendre vers la tragédie ou vers la comédie. Il lui abandonne en quelque sorte sa pièce ce qui montre ainsi l’importance accordée au jugement et au goût du public, ainsi que l’emprise de celui-ci sur la production théâtrale, que cela soit au cours de la représentation ou au moment de l’édition. Le théâtre dans son ensemble et à quelque niveau que ce soit paraît voué à devenir une marchandise. Il semble donc un leurre de croire que les auteurs dramatiques écrivent une pièce pour prouver tout d’abord leur valeur littéraire ou leur génie artistique. Ils recherchent plutôt la gloire, à quelque prix que ce fût. La fin justifie donc les moyens : l’œuvre doit plaire avant toute chose et l’on est prêt à mutiler celle-ci afin d’avoir le bonheur de se voir applaudi. Cependant Grimm ajoute non sans une certaine ironie que cette stratégie n’eut aucun effet sur le public, au contraire. Le nouveau dénouement - le jeune Montréal n’étant plus tué, mais Hirza se tuant elle-même - qui faisait écho aux Scythes de Voltaire - ne fut pas goûté du public. La troupe n’eut d’autre choix que celui de reprendre le premier dénouement ! On est ici loin de l’image de l’auteur plénipotentiaire défendant âprement son ouvrage et imposant aux comédiens ses volontés (et, a fortiori, au public) et ayant un ascendant sur ceux-ci (22).

Les retouches successives qui succèdent aux premières représentations et qui prennent en compte la parole du public font donc partie d’une génétique théâtrale qui vise moins à la perfection de l’art qu’à la satisfaction du public, et moins à la qualité de la représentation qu’à la recherche du profit. Dès lors on peut se demander s’il faut accorder plus de valeur à l’édition originale qui, dans ce cadre, reflèterait des effets de mode, des clous scéniques ou des recettes destinés à plaire au public, beaucoup plus qu’une œuvre littéraire proprement dite - d’autant que la représentation précède pratiquement toujours l’édition et que la date de celle-ci tend à se rapprocher de plus en plus de celle-là dès la seconde moitié du XVIIe siècle. L’édition devient elle-même un produit commercial qu’il faut exploiter le plus vite possible, c’est-à-dire tant que la pièce a les faveurs du public au théâtre et que l’on peut tirer le maximum de bénéfices.

Qualitativement parlant, l’édition originale serait, en théorie, la moins bonne car la plus commerciale, plus proche du produit théâtral que d’une production littéraire. Elle serait la plus conforme à l’économie de l’entreprise théâtrale. Une pièce suivant trop la mode pourrait par conséquent avoir été sentie ou comprise comme moyenne ou médiocre par ceux qui rejetteraient l’idée d’une écriture commerciale.

On remarque, à travers les comptes rendus de Grimm que les « aménagements » – pour reprendre l’expression du temps – deviennent de plus en plus fréquents après la première. Ils deviennent une condition sine qua non du succès d’un auteur. Les pièces ne tombent pratiquement jamais dans les règles mais au contraire chutent dès la première. Les changements consistent en des retranchements : actes entiers, expressions choquantes (en 1769 Longueil les supprima de sa pièce L’Orphelin anglais pour la seconde représentation). On tend à resserrer constamment les pièces et à épurer les dialogues. Les exemples sont extrêmement nombreux : Denis Diderot coupa certains passages du Fils naturel pour la seconde représentation ; Carlo Goldoni fit de légers changements et coupures après la première du Bourru bienfaisant ; face à un public « mal disposé », Beaumarchais retrancha des scènes inutiles et des mots, afin de réduire Le Barbier de Séville en quatre actes ; Dorat supprima des « scènes postiches et plusieurs vers inutiles ou ridicules » de sa tragédie Adélaïde de Hongrie (23) etc.

Les réactions successives du public constituent en soi un vrai baromètre critique - dont tiennent compte les auteurs. Grimm nous apprend ainsi que lors de la première des Druides de Le Blanc de Guillet, « Tout ce qui se passa ce jour dans le bois sacré des druides à la face du public assemblé, reçut beaucoup d’applaudissements et fut encore plus sifflé ; les derniers actes surtout s’achevèrent sous un bruit horrible de huées épouvantables (24). » L’auteur amenda les derniers actes mais dut travailler toute la nuit. La seconde représentation fut plus heureuse. On voit ainsi se dégager des pratiques scéniques qui n’ont plus forcément cours de nos jours.

Les dramaturges travaillent bien souvent dans l’urgence car il leur faut améliorer leur pièce en un laps de temps limité. Cela ne veut pas dire pour autant que la pièce pourra être à nouveau représentée. La tragédie Térée ne fut jouée qu’une seule fois. L’auteur fit annoncer sa pièce mais il essuya un refus de la part des comédiens qui ne reçurent pas ses corrections. La troupe pouvait donc forcer un auteur à retirer sa pièce s’ils la jugeaient sans doute irrécupérable et non rentable. Certains grands auteurs sont aussi malmenés par les spectateurs. La Sophonisbe de Jean Mairet, adaptée par Voltaire, ne suscita qu’un accueil très mitigé. Le public resta tout d’abord silencieux puis perdit patience. « Quelques vers d’une familiarité choquante excitèrent des huées impitoyables et il n’y a que la beauté du dénouement qui sauva la pièce d’une chute complète . » Le parterre décide ainsi du sort des pièces. Il semble avoir des difficultés à fixer son attention dès lors qu’il est déçu.

Les deux derniers actes suscitent les réactions les plus vives. On peut supposer que la durée réduite ou limitée des pièces, permise par les multiples coupures et retranchements, trouve ici une explication. Il ne fallait surtout pas ennuyer les spectateurs sous peine de voir se déclencher des huées en pleine représentation qui mettaient en péril la représentation, qui pouvaient réduire à néant tous les efforts accomplis depuis des semaines, en vue de la première.

Dans les années 1770, les pièces nouvelles ont de moins en moins de succès. Les acteurs ne peuvent prévoir quels seront les lendemains des représentations, différentes factions composant la salle. Grimm montre aussi comment fonctionne la cabbale, et les tentatives pour faire chuter une pièce dès la première. L’Homme personnel de Nicolas Barthe « n’[eut] aucun succès le premier jour ; elle [alla] aux nues le second, et les autres presque abandonnée (25). » Cette variation tient lieu de coutume : « la première représentation est ordinairement pour la cabale, la seconde pour l’auteur, et ce n’est souvent qu’à la cinquième ou sixième que la voix du public se fait entendre (26) » avoue-t-il, suggérant que la critique dramatique et le bon goût sont inopérants au théâtre dans de telles conditions et qu’il est donc désormais pratiquement impossible de savoir si une pièce aura ou non du succès - et ce, quelle que soit sa qualité. Il y a bien là une forme de désorganisation du théâtre par la démocratisation de celui-ci mais aussi une commercialisation du dire du public en ce que les cabales sont monnayées.

Si les comédiens ou les auteurs tentent parfois d’imposer une pièce, on peut voir, néanmoins que le jugement du public, est, globalement, une forme de pouvoir sur la représentation, et qu’il existe une opinion qui ne se manifeste et qui ne s’exprime que dans l’enceinte du théâtre. Il a un ascendant et une incidence sur la programmation des pièces de même que sur l’herméneutique du texte : il est à l’origine des mutations et de la recomposition de celui-ci.

Les épreuves du texte : vers un théâtre à lire ?

Les pièces rejetées par les acteurs et que ne pourront jamais être représentées ne sombrent pas totalement dans l’oubli. Les auteurs prennent de plus en plus le parti de les faire imprimer, ou les transforment en objet littéraire. Une para-littérature d’un nouveau genre voit le jour : le théâtre à lire. On observe aussi certaines pratiques éditoriales particulières. Après une reprise avec changements, les auteurs ont tendance à publier une nouvelle édition portant très souvent la mention « conforme à la nouvelle représentation ».

Grimm, une fois de plus, nous en donne un exemple intéressant. Arminius parue en 1769, est rejouée en 1772 sous le titre Les Chérusques. L’auteur a modifié sa pièce. Grimm conclut : « Les changements qu’il y avait fait pour la remettre au théâtre ne sont pas bien considérables, et se trouveront en tous cas bientôt dans la nouvelle édition qu’il ne manquera pas d’en faire après l’espèce de succès qu’elle vient d’avoir au théâtre (27). » La remise au théâtre se double d’une « remise » éditoriale qui peut relancer la vente de la pièce, voire même susciter un intérêt nouveau pour celle-ci, les spectateurs ayant apprécié la nouvelle version proposée. Les éditions pourraient ainsi refléter une amélioration qualitative de la pièce, de même que l’évolution des goûts en matière de représentation théâtrale ce qui amène donc encore une fois à remettre en doute le principe de l’édition originale qui, selon toute vraisemblance, n’est pas forcément la meilleure version théâtrale (c’est-à-dire directement issue de la représentation) de la pièce. Las d’attendre que leur pièce soit représentée, certains auteurs se décident à la faire publier. Cela n’assure en rien un futur succès.

La Veuve anglaise, imprimée depuis plusieurs années, fut ainsi sifflée en janvier 1771 et fut retirée aussitôt par Collé. D’autres pensent que la pièce aura un tel succès qu’ils commandent une édition de luxe. Ainsi de Fenouillot de Falbaire qui fit imprimer Le Fabricant de Londres avant la première avec une série de gravures de Gravelot qui avait illustré les principales situations de la pièce. Cependant celle-ci tomba. L’édition des pièces de théâtre représente aussi un marché important au XVIIIe siècle : les politiques de rééditions ont une visée autant mercantiliste que les politiques de programmation. La société entre bien ainsi dans une nouvelle ère : celle du capitalisme et du profit qui sont le fondement de la société de consommation.

Grimm, une fois de plus, nous en donne un exemple intéressant. Arminius parue en 1769, est rejouée en 1772 sous le titre Les Chérusques. L’auteur a modifié sa pièce. Grimm conclut : « Les changements qu’il y avait fait pour la remettre au théâtre ne sont pas bien considérables, et se trouveront en tous cas bientôt dans la nouvelle édition qu’il ne manquera pas d’en faire après l’espèce de succès qu’elle vient d’avoir au théâtre (27). » La remise au théâtre se double d’une « remise » éditoriale qui peut relancer la vente de la pièce, voire même susciter un intérêt nouveau pour celle-ci, les spectateurs ayant apprécié la nouvelle version proposée. Les éditions pourraient ainsi refléter une amélioration qualitative de la pièce, de même que l’évolution des goûts en matière de représentation théâtrale ce qui amène donc encore une fois à remettre en doute le principe de l’édition originale qui, selon toute vraisemblance, n’est pas forcément la meilleure version théâtrale (c’est-à-dire directement issue de la représentation) de la pièce. Las d’attendre que leur pièce soit représentée, certains auteurs se décident à la faire publier. Cela n’assure en rien un futur succès.

La Veuve anglaise, imprimée depuis plusieurs années, fut ainsi sifflée en janvier 1771 et fut retirée aussitôt par Collé. D’autres pensent que la pièce aura un tel succès qu’ils commandent une édition de luxe. Ainsi de Fenouillot de Falbaire qui fit imprimer Le Fabricant de Londres avant la première avec une série de gravures de Gravelot qui avait illustré les principales situations de la pièce. Cependant celle-ci tomba. L’édition des pièces de théâtre représente aussi un marché important au XVIIIe siècle : les politiques de rééditions ont une visée autant mercantiliste que les politiques de programmation. La société entre bien ainsi dans une nouvelle ère : celle du capitalisme et du profit qui sont le fondement de la société de consommation.

Pour conclure, on peut affirmer que les épreuves du texte, au théâtre sont à l'origine de la génétique théâtrale au XVIIIe siècle. Le texte reste toujours en mouvance que cela soit avant, pendant ou après la représentation. Les acteurs revoient la copie manuscrite de l’auteur avant même que la pièce ne soit acceptée, puis ils retouchent la pièce au cours des répétitions. Lors de la représentation, chaque acteur interprète le texte différemment et le nourrit de sa propre personnalité. Les premières, insatisfaisantes, nécessitent de plus en plus de changements, de retranchements. Les auteurs s’attendent donc à reprendre leur copie dès la première représentation. Les reprises et les remises traduisent une volonté de faire évoluer le texte et la mise en scène, de les moderniser et de les adapter au goût du temps présent afin de plaire au public et faire recette. Ces pratiques sont ainsi ancrées dans les mœurs et font partie de la culture du temps. Elles suggèrent en définitive que la génétique théâtrale illustre un processus créatif où le dire oral ou écrit est fondamentalement palimpseste. Le texte n’est donc jamais considéré, en soi, comme un objet littéraire ou comme un objet fini. Au contraire, les lois de la représentation mais aussi la culture propre d’une époque dominent toujours et modèlent constamment écriture, mise en scène et édition imprimée.

Notes

1. Forestier, Georges, Essai de génétique théâtrale. Corneille à l’oeuvre, Paris, Klincksieck, 1996.

2. Poirson, Martial, « “Souffler n’est pas jouer” : Pratiques et représentations du copiste-souffleur (1680-1850) », dans La Fabrique du théâtre. Avant la mise en scène (1650-1880), éd. Pierre Frantz et Mara Fazio, Paris, Desjonquères, 2010, p. 51-69.

3. Golder, John, “Rehearsals at the Comédie-Française in the late eighteenth century”, British Journal of Eighteenth-Century Studies, vol. 30, no 3, 2007, p. 325-61.

4. Razgonnikoff, Jacqueline, « Copistes et secrétaires-souffleurs à la Comédie-Française au XVIIIe siècle, de Saint-Georges à Delaporte », dir. John Golder, Journal for Eighteenth-Century Studies, 32, n°4, déc. 2009, p. 549-562.

5. Poirson, Martial, « Le plateau à l’œuvre : du manuscrit de souffleur au relevé de mise en scène (XVIIe-XXIe siècles) », dans « Mémoires de l’éphémère », Revue d’Histoire du Théâtre, 2008-1, p. 5-12.

6. Michael Hawcroft a plus particulièrement analysé le travail éditorial effectué au moment de l’impression des pièces au 17e siècle, et a analysé un rôle manuscrit tiré de Phèdre de Jean Racine. Voir en particulier ses études : “Reading Racine: Punctuation and Capitalisation in the First Editions of His Plays”, Seventeenth Century French Studies, 22, 2000, p. 35-50 ; « Points de suspension chez Racine: enjeux dramatiques, enjeux éditoriaux », Revue d’histoire littéraire de la France, 106, 2006, p. 307-35 ; « Comment jouait-on le rôle d’Hippolyte dans la Phèdre de Racine? Témoignage d’un manuscrit inédit », Dix-septième siècle, 231, 2006, p. 243-75.

7. Stern, Tiffany, Rehearsal from Shakespeare to Sheridan, Oxford, Clarendon press, 2000.

8. Stern, Tiffany, of Performance in Early Modern England, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

9. Stern, Tiffany, ‘Repatching the Play’, From Script to Stage in Early Modern England, ed. Peter Holland and Stephen Orgel, London, Palgrave, 2004; ‘Actors’ Parts’ in Handbook on Early Modern Theatre ed. Richard Dutton, Oxford, Oxford University Press, 2009.

10. M. Poirson, « Souffler n’est pas jouer », op.cit., p. 52.

11. Phase que nous n’aborderons pas dans le présent article dans la mesure où elle a été déjà examinée à différentes reprises par des chercheurs comme Julia Gros de Gasquet.

12. Cet aspect n’a pas été abordé par Henri Lagrave dans sa magistrale étude sur le public parisien du XVIIIe siècle (Le Théâtre et le Public à Paris de 1715 à 1750, Paris, Librairie C. Klincksiek, 1972) ni par Pierre Peyronnet La Mise en scène au XVIIIe siècle (Paris, Nizet, 1974) ou par Barabara G. Mitman (Spectators on the Paris Stage in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Ann Arbor, MI, UMI Research P, 1984).

13. Des règlements sont institués au fil des années (la Dauphine dans les années 1680, puis les Gentilshommes) : règlements de 1688, 1697, 1726, 1758, 1766.

14. Nicolas Toussaint Le Moyne des Essarts, Les Trois Théâtres de Paris, ou abrégé historique de l’établissement de la Comédie-Française, de la Comédie-Italienne et de l’Opéra, Paris, Lacombe, 1777.

15. Voir Hyppolite Claire Léris de la Tude dite Mlle Clairon, Mémoires et réflexions sur l’art dramatique, Paris, F. Buisson, an VII, p. 359 (« Cependant le jour même où nous devions donner la première représentation de cette pièce, à la répétition que nous en fîmes le matin, nous trouvâmes tant de défauts dans le cinquième acte, que nous prîmes sur nous de demander à l’auteur le changement de la catastrophe, et de cent et quelque vers, lui promettant de ne point nous séparer et d’apprendre tout ce qu’il voudrait faire. Il était près d’une heure : cet acte fut refait en entier, appris, répété »).

16. Voir Sophie Marchand, « La Mise en scène est-elle nécessaire. L’éclairage anecdotique (XVIIIe siècle) », dans La Fabrique du théâtre. Avant la mise en scène (1650-1880), Pierre Frantz et Mara Fazio (dir.), Paris, Desjonquères, 2010, p. 40-50.

17. Grimm, Correspondance littéraire, philosophique et critique, par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc., revue sur les textes originaux... par Maurice Tourneux, Paris, Garnier, 1878, t. 6, novembre 1765, p. 397.

18. Correspondance…, t. 3, p. 350 (septembre 1763).

19. Correspondance…, t. 2, p. 322 (mai 1759).

20. Correspondance…, t. 7, p. 386.

21. Correspondance…, t. 8, p. 226 (janvier 1777).

22. Sur les rapports entre acteurs et auteurs au 18e siècle et les conflits des années 1770 et 1780, voir Gregory S. Brown, Literary Sociability and Literary Property in France, 1775–1793, Beaumarchais, the Société des Auteurs Dramatiques and the Comédie Française, London, Ashgate, 2006.

23. Correspondance…, t. 10, p. 499 (octobre 1774).

24. Correspondance…, t. 8, p. 469 (janvier 1772).

25. Correspondance…, t. 10, p. 337 (janvier 1774).

26. Correspondance…, t. 12, p. 60 (février 1778).

27. Correspondance…, t. 10, p. 69 (octobre 1772).

2. Poirson, Martial, « “Souffler n’est pas jouer” : Pratiques et représentations du copiste-souffleur (1680-1850) », dans La Fabrique du théâtre. Avant la mise en scène (1650-1880), éd. Pierre Frantz et Mara Fazio, Paris, Desjonquères, 2010, p. 51-69.

3. Golder, John, “Rehearsals at the Comédie-Française in the late eighteenth century”, British Journal of Eighteenth-Century Studies, vol. 30, no 3, 2007, p. 325-61.

4. Razgonnikoff, Jacqueline, « Copistes et secrétaires-souffleurs à la Comédie-Française au XVIIIe siècle, de Saint-Georges à Delaporte », dir. John Golder, Journal for Eighteenth-Century Studies, 32, n°4, déc. 2009, p. 549-562.

5. Poirson, Martial, « Le plateau à l’œuvre : du manuscrit de souffleur au relevé de mise en scène (XVIIe-XXIe siècles) », dans « Mémoires de l’éphémère », Revue d’Histoire du Théâtre, 2008-1, p. 5-12.

6. Michael Hawcroft a plus particulièrement analysé le travail éditorial effectué au moment de l’impression des pièces au 17e siècle, et a analysé un rôle manuscrit tiré de Phèdre de Jean Racine. Voir en particulier ses études : “Reading Racine: Punctuation and Capitalisation in the First Editions of His Plays”, Seventeenth Century French Studies, 22, 2000, p. 35-50 ; « Points de suspension chez Racine: enjeux dramatiques, enjeux éditoriaux », Revue d’histoire littéraire de la France, 106, 2006, p. 307-35 ; « Comment jouait-on le rôle d’Hippolyte dans la Phèdre de Racine? Témoignage d’un manuscrit inédit », Dix-septième siècle, 231, 2006, p. 243-75.

7. Stern, Tiffany, Rehearsal from Shakespeare to Sheridan, Oxford, Clarendon press, 2000.

8. Stern, Tiffany, of Performance in Early Modern England, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

9. Stern, Tiffany, ‘Repatching the Play’, From Script to Stage in Early Modern England, ed. Peter Holland and Stephen Orgel, London, Palgrave, 2004; ‘Actors’ Parts’ in Handbook on Early Modern Theatre ed. Richard Dutton, Oxford, Oxford University Press, 2009.

10. M. Poirson, « Souffler n’est pas jouer », op.cit., p. 52.

11. Phase que nous n’aborderons pas dans le présent article dans la mesure où elle a été déjà examinée à différentes reprises par des chercheurs comme Julia Gros de Gasquet.

12. Cet aspect n’a pas été abordé par Henri Lagrave dans sa magistrale étude sur le public parisien du XVIIIe siècle (Le Théâtre et le Public à Paris de 1715 à 1750, Paris, Librairie C. Klincksiek, 1972) ni par Pierre Peyronnet La Mise en scène au XVIIIe siècle (Paris, Nizet, 1974) ou par Barabara G. Mitman (Spectators on the Paris Stage in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Ann Arbor, MI, UMI Research P, 1984).

13. Des règlements sont institués au fil des années (la Dauphine dans les années 1680, puis les Gentilshommes) : règlements de 1688, 1697, 1726, 1758, 1766.

14. Nicolas Toussaint Le Moyne des Essarts, Les Trois Théâtres de Paris, ou abrégé historique de l’établissement de la Comédie-Française, de la Comédie-Italienne et de l’Opéra, Paris, Lacombe, 1777.

15. Voir Hyppolite Claire Léris de la Tude dite Mlle Clairon, Mémoires et réflexions sur l’art dramatique, Paris, F. Buisson, an VII, p. 359 (« Cependant le jour même où nous devions donner la première représentation de cette pièce, à la répétition que nous en fîmes le matin, nous trouvâmes tant de défauts dans le cinquième acte, que nous prîmes sur nous de demander à l’auteur le changement de la catastrophe, et de cent et quelque vers, lui promettant de ne point nous séparer et d’apprendre tout ce qu’il voudrait faire. Il était près d’une heure : cet acte fut refait en entier, appris, répété »).

16. Voir Sophie Marchand, « La Mise en scène est-elle nécessaire. L’éclairage anecdotique (XVIIIe siècle) », dans La Fabrique du théâtre. Avant la mise en scène (1650-1880), Pierre Frantz et Mara Fazio (dir.), Paris, Desjonquères, 2010, p. 40-50.

17. Grimm, Correspondance littéraire, philosophique et critique, par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc., revue sur les textes originaux... par Maurice Tourneux, Paris, Garnier, 1878, t. 6, novembre 1765, p. 397.

18. Correspondance…, t. 3, p. 350 (septembre 1763).

19. Correspondance…, t. 2, p. 322 (mai 1759).

20. Correspondance…, t. 7, p. 386.

21. Correspondance…, t. 8, p. 226 (janvier 1777).

22. Sur les rapports entre acteurs et auteurs au 18e siècle et les conflits des années 1770 et 1780, voir Gregory S. Brown, Literary Sociability and Literary Property in France, 1775–1793, Beaumarchais, the Société des Auteurs Dramatiques and the Comédie Française, London, Ashgate, 2006.

23. Correspondance…, t. 10, p. 499 (octobre 1774).

24. Correspondance…, t. 8, p. 469 (janvier 1772).

25. Correspondance…, t. 10, p. 337 (janvier 1774).

26. Correspondance…, t. 12, p. 60 (février 1778).

27. Correspondance…, t. 10, p. 69 (octobre 1772).