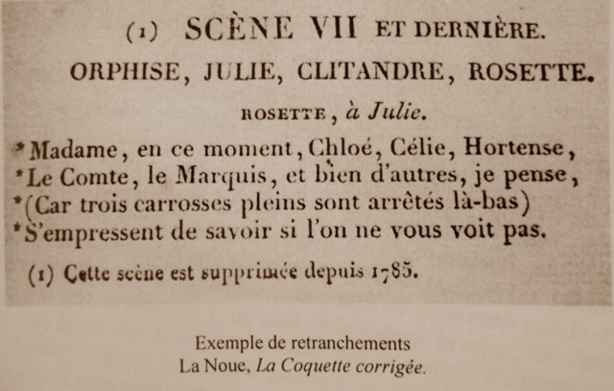

La « mise en scène » est une notion nouvelle et complexe. D’une part, elle ne se limite pas à l’organisation matérielle, à la partie visible de la représentation à laquelle assiste le spectateur. Elle comporte une dimension créative et relève de faits socio-esthétiques. D’autre part, son sens est « embrouillé », la critique théâtrale se servant abondamment du terme « mise en scène », pour évoquer indifféremment le spectacle, l’opis, c’est-à-dire la « présentation scénique » ou le projet esthétique et politique du metteur en scène. Elle recoupe à la fois théorie et pratique. L’idée de « mise en scène », au sens donné par Antoine en France au début du XXe siècle, est rejetée par la plupart des spécialistes du théâtre d’Ancien Régime qui, concédant que des décisions sont prises par les acteurs aux XVIIe et XVIIIe siècles (jeu de l’acteur, jeux de scène, décor…), réfutent pourtant l’idée qu’il pût y avoir, au théâtre, un ou des « professionnels » du spectacle capables de faire un travail artistique autonome et d’interpréter de manière personnelle un texte dont il n’est ou dont ils ne sont pas l’auteur. Le terme de « mise en scène » est ainsi jugé anachronique, voire abusif. Mais, devrait-on vraiment éviter toute utilisation du terme ou, au contraire, interroger cette définition en tentant de comprendre en quoi les acteurs ont pu, au XVIIIe siècle, contrôler le sens de la représentation, notamment en matière de reprises, et régler effectivement le théâtre ? Qu’entend-on donc par « mise en scène » lorsque l’on aborde le théâtre d’Ancien Régime ? Ne peut-on parler que d’organisation matérielle puisque la mise en scène « intérieure », au sens d’Antoine, est une notion moderne ? Ou devrait-on nuancer cette vision tranchée de l’histoire du théâtre, qui ne peut concilier partie matérielle et interprétation d’une œuvre avant la fin du XIXe siècle ni d’ailleurs concevoir qu’il pût y avoir, au siècle précédent, une forme de « signature » ou de proposition artistique par une troupe, comme par exemple celle de la Comédie-Française ? Cette étude, fondée sur des documents pour la très grande majorité d’entre eux inédits, entend montrer comment l’actualisation des pièces du répertoire à partir de choix esthétiques, tout comme leur adaptation par la troupe, participèrent pleinement de ce qu’est, à proprement parler, la « mise en scène » et concoururent à faire émerger les principes, bien avant le XIXe siècle, de ce qui constitue la « mise en scène moderne ».