5/ Poétique théâtrale

La construction scénique du caractère dépend de la construction « scripturale » de celui-ci (qui répond elle-même à des règles de bienséance). Le caractère est élaboré en fonction de codifications existant depuis Aristote et Horace : âge, rang social, sexe, déterminent un comportement (chaud/froid ; noble/grossier ; pudique/vaillant…). Chaque catégorie préétablit le jeu puisque celui-ci est subordonné au personnage. L’idée même de « type » générique (valet, capitan, soubrette… de la comédie ; roi, confident, messager, peste de cour… de tragédie) et d’emploi (dont certaines caractéristiques physiques sont transversales, donc communes aux deux genres : amoureux/premier rôle tragique : élégance et taille avantageuse ; père/roi tragique : physique imposant, autorité) conditionne la représentation du personnage interprété, sa lisibilité par le public – et même sa « normalité ». Le caractère qui ne sera pas dans les « canons » poétiques impliquera, de la part de l’acteur, un travail de « composition » puisque le personnage mis en scène n’aura pas véritablement de référent, de « modèle » scénique antérieur.

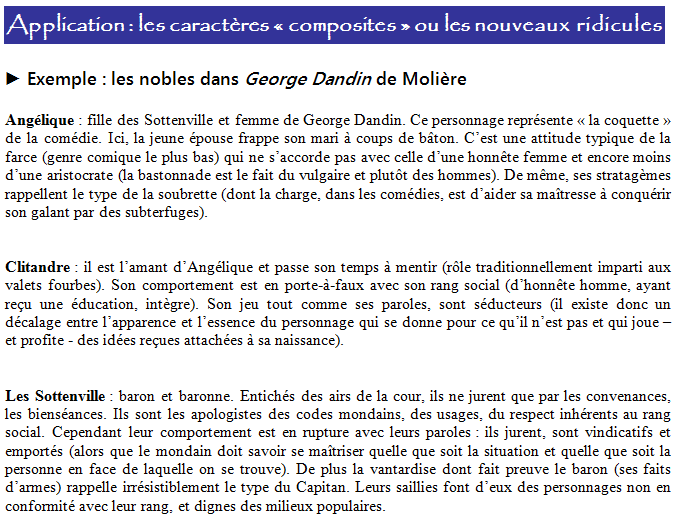

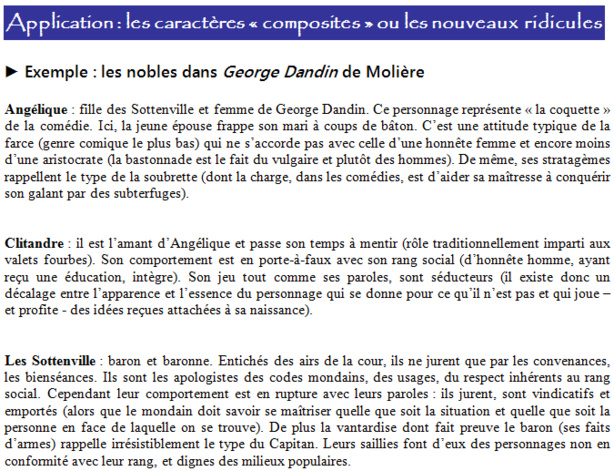

Molière, en construisant des personnages composites, brouille les codifications traditionnelles du caractère données par la poétique théâtrale. Ses personnages détonnent dans le paysage théâtral, surprennent parce qu’ils sont la fusion de plusieurs types : d’où la possibilité, pour le comédien de « créer » un nouveau jeu sur scène, de « caractériser » ce nouveau personnage par une touche personnelle.

Au siècle suivant la poétique dramatique sera récupérée par l’art théâtral qui construira sa propre typologie scénique des caractères. Il est donc indispensable de la connaître. Elle permet de repérer les éventuels personnages « décalés » ou les contradictions entre le modèle imaginaire et le jeu (au XVIIIe siècle par exemple, on reprochera à Lekain d’avoir eu la gestuelle d’un courtisan, d’un « galant » alors que le personnage d’Orosmane dans Zaïre aurait dû se comporter comme un sultan - le jeu a donc été trop « francisé » et coupé des mœurs « véritables » orientales).

Références :

- L’Art du comédien, Déclamation et jeu scénique en France à l’âge classique, 1629-1680, Paris, Champion, 2013, livre second, p. 134-158.

- La gestuelle civile dans Le Misanthrope, George Dandin, Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Op. Cit. Revue de littérature française et comparée, 13 (nov.), 1999, 59-70.

- Ecrits sur l’art théâtral. Spectateurs (1753-1801) ; Prince de Ligne, Lettres à Eugénie, 1774. Volume I, Paris, Champion, Collection l’Age des Lumières, 2005.

- Ecrits sur l’art théâtral. Acteurs (1753-1801), Mlle Clairon, Réflexions sur l’art dramatique, Volume II, Paris, Champion, Collection l’Age des Lumières, 2005.

Références :

- L’Art du comédien, Déclamation et jeu scénique en France à l’âge classique, 1629-1680, Paris, Champion, 2013, livre second, p. 134-158.

- La gestuelle civile dans Le Misanthrope, George Dandin, Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Op. Cit. Revue de littérature française et comparée, 13 (nov.), 1999, 59-70.

- Ecrits sur l’art théâtral. Spectateurs (1753-1801) ; Prince de Ligne, Lettres à Eugénie, 1774. Volume I, Paris, Champion, Collection l’Age des Lumières, 2005.

- Ecrits sur l’art théâtral. Acteurs (1753-1801), Mlle Clairon, Réflexions sur l’art dramatique, Volume II, Paris, Champion, Collection l’Age des Lumières, 2005.