3/ Histoire des moeurs

Connaître l’histoire, et notamment le fonctionnement de la cour, peut aussi aider à la compréhension du jeu du comédien. Il ne faut pas oublier que le théâtre est un lieu où se réunissent des hommes et des femmes conditionnés par des modes, des styles de vie, par une époque.

Le mouvement « galant » par exemple a eu des ramifications non seulement dans la société, mais aussi probablement au théâtre puisque à partir des années 1660. D’une part la comédie représente de plus en plus de mondains (ayant reçus une certaine éducation, évoluant au sein d’un milieu régi par des codes, ceux de l’honnête homme) ; d’autre part la tragédie met en scène des héros vêtus dans le goût du temps présent, et met également l’accent sur des personnages royaux ayant des attitudes proches des gens du Grand Monde. L’amour, dans le genre tragique, devient une nouvelle recette propre à séduire la foule (Timocrate de Thomas Corneille étant la tragédie la plus représentée à l’âge classique), quand bien même existerait-il des tragédies antérieures fondées sur ce sentiment considéré par les « anti-doucereux » comme débilitant et quand bien même existerait-il par la suite d’autres tragédies similaires.

Dans la mesure où ce type de tragédie a eu une fortune à un moment donné et a suscité des commentaires critiques, cela suppose que la réception même de ces pièces dépend directement de ce que montre ou dit le jeu du comédien, lui-même influencé par l'étiquette, les codes mondains. L’étude de la galanterie est ainsi éclairante, de même que l’esthétique de l’honnête homme (fondée sur la médiocrité et la retenue, sur la bienséance) qui donne une idée plus juste du comportement de tout personnage royal ou de haute naissance.

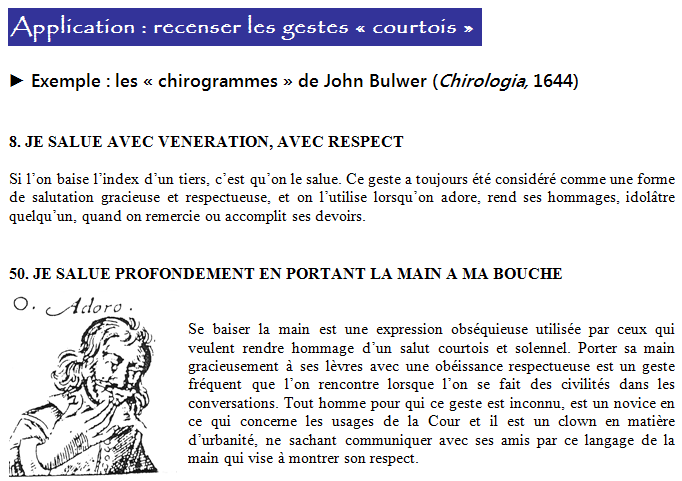

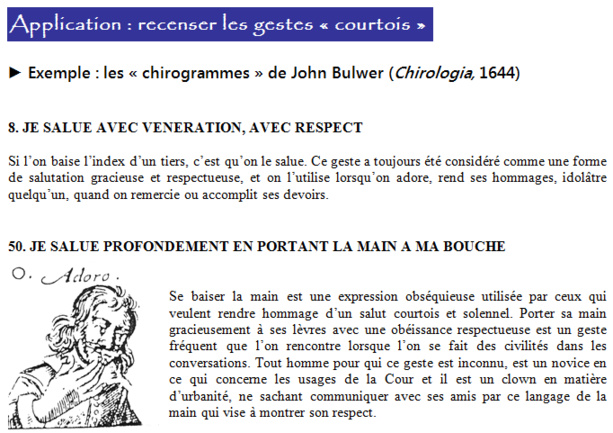

Les codes gestuels tels les saluts, les révérences, le comportement en regard d’un supérieur ou d’un inférieur peuvent être appréhendés à partir des traités de civilité ou à partir d’ouvrages relatifs aux gestes.

Le mouvement « galant » par exemple a eu des ramifications non seulement dans la société, mais aussi probablement au théâtre puisque à partir des années 1660. D’une part la comédie représente de plus en plus de mondains (ayant reçus une certaine éducation, évoluant au sein d’un milieu régi par des codes, ceux de l’honnête homme) ; d’autre part la tragédie met en scène des héros vêtus dans le goût du temps présent, et met également l’accent sur des personnages royaux ayant des attitudes proches des gens du Grand Monde. L’amour, dans le genre tragique, devient une nouvelle recette propre à séduire la foule (Timocrate de Thomas Corneille étant la tragédie la plus représentée à l’âge classique), quand bien même existerait-il des tragédies antérieures fondées sur ce sentiment considéré par les « anti-doucereux » comme débilitant et quand bien même existerait-il par la suite d’autres tragédies similaires.

Dans la mesure où ce type de tragédie a eu une fortune à un moment donné et a suscité des commentaires critiques, cela suppose que la réception même de ces pièces dépend directement de ce que montre ou dit le jeu du comédien, lui-même influencé par l'étiquette, les codes mondains. L’étude de la galanterie est ainsi éclairante, de même que l’esthétique de l’honnête homme (fondée sur la médiocrité et la retenue, sur la bienséance) qui donne une idée plus juste du comportement de tout personnage royal ou de haute naissance.

Les codes gestuels tels les saluts, les révérences, le comportement en regard d’un supérieur ou d’un inférieur peuvent être appréhendés à partir des traités de civilité ou à partir d’ouvrages relatifs aux gestes.

La Chirologia se veut un inventaire des gestes dits « naturels ». Bulwer entend par cette définition tout geste qui n’est pas rhétorique (spécifique à l’art oratoire), tout geste qui ressortit aussi à une convention (comme le geste galant lié aux mœurs), à une impulsion, ou à un domaine tel le théâtre, la cour…

Si cet ouvrage est anglais (et suggère par conséquent une possible différence d’usages entre France et Angleterre), il n’en reste pas moins qu’il est une source précieuse de renseignements (certains gestes étant encore utilisés de nos jours, comme le « baiser aérien » envoyé à un ami).

En outre, on trouve encore la trace de ces gestes galants dans des traités tardifs comme celui de Dorfeuille qui fait lui aussi une sorte de catalogue du geste et du comportement de l’acteur : « On présente la main à son égal ; la bienséance interdit cette familiarité en abordant une femme quelle qu’elle soit. Le secouement des mains entre hommes, ainsi que quelques gestes encore aussi familiers, sont du village ou du style de l’antichambre. » (Les Eléments de l’art du comédien, Ecrit sur l'art théâtral, Paris, Champion, Collection l’Age des Lumières, 2005, vol. 2, p. 159 – pagination originale).

Si cet ouvrage est anglais (et suggère par conséquent une possible différence d’usages entre France et Angleterre), il n’en reste pas moins qu’il est une source précieuse de renseignements (certains gestes étant encore utilisés de nos jours, comme le « baiser aérien » envoyé à un ami).

En outre, on trouve encore la trace de ces gestes galants dans des traités tardifs comme celui de Dorfeuille qui fait lui aussi une sorte de catalogue du geste et du comportement de l’acteur : « On présente la main à son égal ; la bienséance interdit cette familiarité en abordant une femme quelle qu’elle soit. Le secouement des mains entre hommes, ainsi que quelques gestes encore aussi familiers, sont du village ou du style de l’antichambre. » (Les Eléments de l’art du comédien, Ecrit sur l'art théâtral, Paris, Champion, Collection l’Age des Lumières, 2005, vol. 2, p. 159 – pagination originale).

Les usages, qu’ils soient liés ou non à la courtoisie, qu’ils soient ou non le fait de classes sociales élevées sont importants parce qu’ils représentent une part implicite du jeu (ce dernier étant d'une certaine manière un miroir de la société). Au XVIIIe siècle le comédien aura assimilé tous ces usages et en aura acquis d’autres. Les modes changeant et la société évoluant, il est évident que l’on doit toujours tenir compte de celles-ci si l’on veut comprendre l’évolution même de la scène (d’autant plus que l’apparition de nouveaux genres à l’âge des Lumières, comme le drame ou la comédie larmoyante ont induit un jeu « domestique »).

Références :

- L’Art du comédien, Déclamation et jeu scénique en France à l’âge classique, 1629-1680, Paris, Champion, 2013, p. 152-153.

- Chirologia, de Bulwer, 1644, éd. dans L’actio dramatique, déclamation et gestuelle du comédien, 1629-1680, Tome IV, thèse de doctorat, 1999, S. Chaouche.

- « La gestuelle civile dans Le Misanthrope, George Dandin, Le Bourgeois gentilhomme de Molière », Op. Cit., revue de littérature française et comparée, n° 13, nov. 1999, p. 59-70.

- « Alcionée de Du Ryer : une tragédie du pathétique tendre ? », Littératures Classiques, 42, 2001, p. 221-244.

Références :

- L’Art du comédien, Déclamation et jeu scénique en France à l’âge classique, 1629-1680, Paris, Champion, 2013, p. 152-153.

- Chirologia, de Bulwer, 1644, éd. dans L’actio dramatique, déclamation et gestuelle du comédien, 1629-1680, Tome IV, thèse de doctorat, 1999, S. Chaouche.

- « La gestuelle civile dans Le Misanthrope, George Dandin, Le Bourgeois gentilhomme de Molière », Op. Cit., revue de littérature française et comparée, n° 13, nov. 1999, p. 59-70.

- « Alcionée de Du Ryer : une tragédie du pathétique tendre ? », Littératures Classiques, 42, 2001, p. 221-244.